原标题:牢记嘱托 感恩奋进│“舍不得的丽江”民族团结进步之花分外红——丽江市民族团结进步示范区建设十年实践

丽江市位于云南省西北部、滇川两省交汇处,国土面积2.06万平方公里,辖古城区、玉龙纳西族自治县等5个县(区),有15个民族乡,总人口125万,少数民族人口占比55.8%。十年来,丽江市始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整准确全面学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,将铸牢中华民族共同体意识作为各项工作主线,全面推进民族团结进步示范区建设,丽江各族群众生活更加富裕,交往交流交融更加深入,民族关系更加亲密融洽,绘就了丽江新时代党的民族工作大美画卷。2021年,丽江被命名为第九批全国民族团结进步示范市。

抓实“铸牢”主线强化党的领导,民族工作机制制度更加健全完善

丽江市坚持把党的领导贯穿示范区建设全过程、各环节。一是坚决扛实政治责任。将民族团结进步示范区建设纳入“十三五”“十四五”规划,出台《关于民族团结进步创一流的实施意见》《丽江市贯彻落实〈云南省建设我国民族团结进步示范区规划(2021—2025年)〉实施方案》等系列文件,将“不谋民族工作就不足以谋全局”理念转化为推动民族工作的各项具体工作。二是构建全新工作格局。2015年、2022年两次召开市委民族工作会议,市委常委会、市政府常务会专题听取示范区建设情况报告,并定期召开全市民族团结进步创建工作推进会,市人大、市政协定期开展调研视察,市纪委将示范区建设纳入“清廉丽江”监督要点,新时代党的民族工作格局更加健全完善。三是发挥工作机制效能。建立市、县两级民族委员制和民族工作协调机制,将铸牢中华民族共同体意识经费列入财政预算,2015年至今累计投入4300多万元。将铸牢中华民族共同体意识教育纳入党校课程、学校教学及社会宣讲,形成干部教育、学校教育、社会教育三位一体教育机制。

抓实思想引领强化“五个认同”,中华民族共有精神家园建设更加深入人心

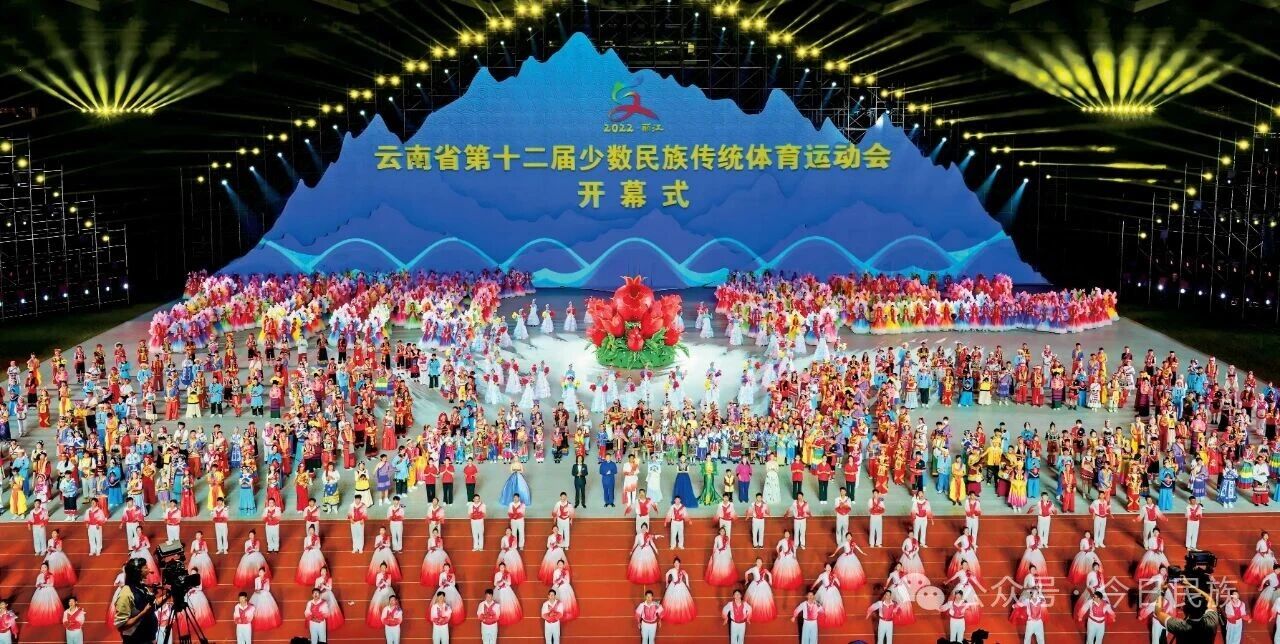

丽江市以“五个认同”为核心,厚植团结奋斗的思想根基。一是坚定理想信念跟党走。拍摄根据红军与丽江群众军民团结故事改编的电影《红麦》,开展“自强、诚信、感恩”“党的光辉照边疆”等主题实践活动,加强“五史”宣传教育,开展对象化、分众化、互动化宣讲活动2.1万余场、覆盖174.3万人次,推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”,党的声音传到村村寨寨、家家户户。二是追寻共同价值树榜样。推树张桂梅为代表的全国道德模范(提名奖)5人、云南省道德模范34人,张桂梅先进事迹成为各行各业汲取精神力量的源泉。创建全国文明村镇9个、省级38个,文明实践中心(所、站)全覆盖,文明创建成为群众便于、乐于参与精神文明建设的重要载体。三是丰富文化活动增认同。实施少数民族优秀文化保护项目113个,拥有898项非物质文化遗产项目、1060名传承人、42个文化生态保护区,民族文学年度奖颁奖典礼永久落户丽江。打造古城玉河广场团结亭等14个中华民族视觉形象工程,推出“丽江礼物”文创产品,举办“四季村晚”“天雨流芳文化讲坛”等群众文化品牌活动。圆满承办中国少数民族古籍珍品暨保护成果展(丽江站)活动、“中华民族共有精神家园--云南篇”活动、云南省第十二届少数民族传统体育运动会,中华民族共有精神家园建设丽江实践不断丰富。四是讲好丽江故事传声音。通过古城博物院(木府)、丽江市铸牢中华民族共同体意识主题教育馆等展馆讲好民族团结故事,依托市融媒体中心开设专栏,《人民日报海外版》《今日民族》等国家级、省级媒体多次报道,丽江旅游促进各民族交往交流交融经验在新华社客户端点击量达103万余次,民族团结“好声音”广泛传播。

抓实经济发展强化物质基础,各族群众共同迈向中国式现代化步伐更加坚实有力

丽江市以发展为第一要务,夯实共同富裕根基。一是团结奋斗共建美好家园。累计投入扶贫资金249.3亿元、发放精准扶贫贷款89.8亿元,实现 17.91万贫困人口脱贫、250个贫困村出列、3个贫困县摘帽,直过民族(傈僳族)、人口较少民族(普米族)整族脱贫。2023年投入衔接资金 7.51亿元、沪滇协作资金1.39亿元,推动脱贫劳动力转移就业8.24万人。2024年丽江市地区生产总值完成710.03亿元,增长4.7%,增速排名全省第三位,比全省高1.4个百分点,主要经济指标增速持续保持在全省第一方阵。二是立足优势共同繁荣发展。走旅游城市绿色工业发展之路,绿色发电总装机占全省17%,硅光伏产业由小到大、单晶硅产能占全省的21.1%,绿氢产业试点有力推进。走特色农业发展之路,特色农业形成“一县一业”格局(古城花卉、华坪芒果等),“丽系”品牌(2700苹果、蓝莓等)规模壮大,农业综合产值152.6亿元。走生物医药产业发展之路,生物医药产业崛起,中药材种植30万亩、综合产值35亿元。三是改善民生共享发展成果。建成“两本科、一高职”高等教育体系,市人民医院创三级甲等,全省心血管病区域医疗中心落地。中心城区空气质量优良率连续7年100%,华坪县获“绿水青山就是金山银山”实践创新基地命名,高速公路里程从67.7公里增至451.4公里,5G网络县级全覆盖,为各民族交往交流交融提供了便利。

抓实路径拓展强化创建升级,各族群众交往交流交融更加广泛深入

丽江市拓渠道、搭平台,推动各族群众全方位嵌入。一是深化创建,“三交”更有形。开展“我是中华民族一员”签名、“团结花开丽江美”主题活动,创作主题歌及广场舞,增强创建具象化;与江苏南通等结对共建,古城区、玉龙县参与滇西北示范圈建设,跨区域联动成共识。巩固“十进”创建成果,拓展“进千家万户、进消防救援系统、进新媒体”,全市拥有全国民族团结进步模范集体11个、个人13人,全国示范单位8个、省级164个。二是丰富载体,“三交”更有感。组织“铸牢共同体中华一家亲”青少年同心营、沪滇青少年交流活动,推动互嵌式社区建设(如宁蒗幸福家园、古城区“五心服务之家”),参与13省(区、市)23州(市)互嵌式发展计划。丽江古城景区、样样红旅游公司分获国家级、省级旅游促“三交”试点示范项目,2024年全省旅游促“三交”现场会在丽江召开,“千年茶道”入选省级“铸牢”主题旅游线路。三是品牌引路,“三交”更有效。品文化、享美食、赏歌舞、唱民歌,倾力培树各民族共享的节庆旅游品牌,各族群众在共庆共享共乐中增进情感交流。培树各族体育爱好者共同参与的体育赛事品牌,成功举办丽江雪山半程马拉松赛、七彩云南·格兰芬多国际自行车节等一系列赛事,赛事活动成为各族群众连心桥。

抓实法治保障强化防范化解,民族事务治理体系和治理能力现代化水平稳固提升

丽江市把民族事务治理纳入基层社会治理。一是全面推进普法工作。将民族宗教法规纳入“七五”“八五”普法,开展“12·4”国家宪法日宣传、“法宣在线”竞答,覆盖12万人次。编印《民族宗教法律法规宣传手册》发放至宗教场所,《宗教人士与宪法》微视频获全国奖项。各族群众国家意识、法治意识、公民意识不断提升。二是创新基层社会治理。以创建全国市域社会治理现代化试点为契机,创新“枫桥经验”,推进“一站式”多元解纷,矛盾纠纷化解在基层。三是有效防范化解矛盾。建立“一月一排查、一月一报告、一季一分析”机制,近年来未出现因民族因素引发的重大案件,各民族团结发展的局面得到持续巩固。

十年来,丽江市在民族团结进步示范区建设工作中经过探索和实践,凝练出四点经验:一是坚持党对民族工作全面领导是根本保障。丽江始终坚持党对民族工作的全面领导,从多民族融居的市情出发,把民族工作放到全市大局中思考、研究、谋划,把做好民族工作作为各级党委重要工作,同时以党建引领民族团结进步创建,让基层党组织成为铸牢中华民族共同体意识的坚强战斗堡垒。二是坚持铸牢中华民族共同体意识主线是根本遵循。丽江市坚持把铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作主线,作为丽江各项工作主线,在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设上都紧紧围绕、毫不偏离这条主线,全面推动丽江新时代党的民族工作不断向前发展。三是坚持“各民族都是一家人,一家人都要过上好日子”是奋斗目标。围绕丽江与全国全省同步基本实现社会主义现代化的目标和“三个定位”建设,发展“三大经济”,深入实施系列三年行动,坚持“六个大抓”,2024年主要经济指标增速持续保持在全省第一方阵,各族群众生产生活迈上新台阶。四是以旅游高质量发展推动民族团结进步事业行稳致远是有效路径。坚持抓旅游就是抓丽江发展,让旅游成为了各族群众共同发展、共同致富的民生产业、幸福产业、财富产业。也将“铸牢”元素融入景区景点的软硬件提升中,让旅游成为丽江各族群众促交流、增认同的平台,成为各族群众经济上紧密相连、文化上深度交融、情感上相互亲近的黏合剂、助推剂。

新征程,丽江市将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、习近平总书记考察云南调研丽江重要讲话重要指示精神,以铸牢中华民族共同体意识为主线,紧盯目标、强化领导,巩固成果、提质增效,创新举措、示范引领抓民族团结进步示范区建设,让民族团结进步之花在和美丽江越开越绚烂。(丽江市民族宗教局)