原标题:宁洱:全面推进中华民族共有精神家园建设丨铸牢中华民族共同体意识

在开展新一轮全国民族团结进步示范县创建中,宁洱县将构筑中华民族共同精神家园作为重要任务之一,通过深化教育引导、增强文化认同、打造文化精品、优化载体结构等工作举措,探索具有誓词碑诞生地辨识度的工作实践经验。

深化教育引导,彰显宣教作用

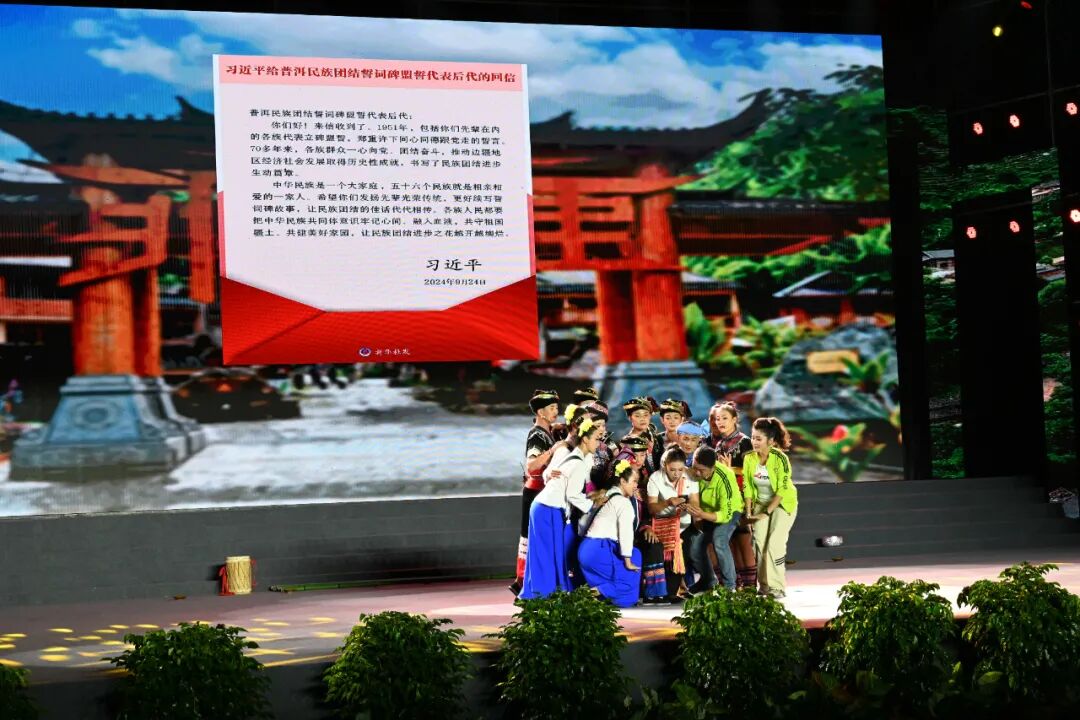

县委始终将誓词碑的优良传统视为铸牢中华民族共同体意识教育的“活教材”,并将每年12月31日定为民族团结纪念日。每逢建碑5年、10年之际,均隆重开展庆祝建碑纪念活动。同时,将学习贯彻习近平总书记重要回信精神及民族团结誓词碑的优良传统,纳入党员、干部、国民教育及社会教育培训体系。全县各级党组织每年至少3次前往民族团结园、思普革命纪念馆等铸牢中华民族共同体意识教育实践基地,开展党性教育,切实将总书记的关怀转化为团结奋进的强大动力。此外,通过群众喜闻乐见的方式和新媒体平台,深入开展民族团结宣传月及线上活动。通过制作短视频、图文等形式,展示宁洱县的民族团结实践成果,扩大宣传覆盖面和影响力,增进人民对中华民族历史文化的了解,增强民族凝聚力和向心力。

增强文化认同,融合思想共识

围绕民族团结誓词碑设计宁洱县民族团结进步示范县创建宣传标识(创民logo),以中国传统剪纸元素为基础,用寓意团结的“石榴纹样”勾画双手托举碑体,彰显“盟誓之城”文化内涵,使其成为各族群众的共有精神文化符号。同时,精心打造33个民族团结进步创建示范点,建设铸牢中华民族共同体意识主题干道、广场、公园等,并在公共场所融入彰显中华民族共同体意识的元素、民族特色文化和创民logo,推动中华文化符号、中华民族形象融入群众生活。增加宣传标语和倡议书,加大宣传教育力度,深化群众对“四个与共”“五个认同”的理解,自觉维护民族团结,促进各民族交往交流交融。

打造文化精品,提振文化自信

积极推广誓词碑文化IP,激活其当代价值,使之成为彰显中华民族共同体意识的标志性符号。巧妙融入民族团结誓词碑元素,创新设计普洱茶、小粒咖啡等产品的造型、包装与商标,并将创民logo广泛运用于文创产品。推出大型花灯歌舞剧《盟誓》、情景花灯歌舞《世纪之盟》、花灯小戏《观礼归来》等系列文艺作品,其中《最美那柯里》荣获2024年第十届云南省花灯滇剧艺术周小戏类三等奖。创作《燃烧的火炬》《民族团结真情谊》《团结谣》等一批广为传唱的歌曲,创新编排哈尼族广场舞《石榴花开》及校园民族健身操,让各族群众在锻炼中深切体验民族文化的交融。组建誓词碑特色宣讲队,沿着习近平总书记考察足迹开展情景剧宣讲。系统整理茶马古道及誓词碑史料,为各民族交往交流交融筑牢历史根基。民族团结誓词碑成功入选教育部《中华民族大团结》《中华民族共同体概论》教材,获国家民委复制并入驻全国首个中华民族共同体体验馆及中央民族干部学院“石榴园”。《民族团结誓词碑的光荣历史和现实意义》入选中央组织部“好课程”,《碑魂》《红色誓约》《誓言》等文学作品生动展现了宁洱民族团结的深厚历史与文化底蕴。

优化载体结构,扩展传播途径

成功打造了普洱民族团结园、方有富故居等10个铸牢中华民族共同体意识实践教育基地。2022年,普洱民族团结园荣获省民委授予的“全省首批铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”称号;2024年,磨黑古镇—民族团结园—那柯里茶马驿站被纳入云南省铸牢中华民族共同体意识旅游路线。民族团结誓词碑宣讲团开展了“开放包容·中老铁路交融之旅”特色宣讲活动,受到新华社总社的关注和报道。拍摄了宁洱县铸牢中华民族共同体意识数字宣传片《荣藏古今 道通天下》,创新性地尝试通过数字叙事赋能,生动讲述中华民族共同体故事。制作的民族文化宣传片《哈尼刺绣文创,让传统工艺“潮”起来》被全国、全省广电新媒体联盟、学习强国等平台采用,并翻译成英文版本,传播至海外社交媒体。“道中华”公布的2024年度铸牢中华民族共同体意识十大热词中,“民族团结誓词碑”名列榜首。