原标题:2025云南·第三届中国民族音乐传承周丨奏响穿越时空的民族乐章

当晨曦掠过苍山洱海,白族三弦在云雾间苏醒;当暮色笼罩傣家竹楼,象脚鼓声在凤尾竹下回荡。在彩云之南的土地上,音乐从来不只是艺术,更是各个民族的生命记忆,是穿越时空的文化基因。

10月21日,2025云南·第三届中国民族音乐传承周在春城昆明开展。中央音乐学院与云南省委宣传部携手,让昆明、文山、丘北、富宁4地沉浸在民族音乐中,一段由传统通向现代、用音乐架起交融桥梁的民族音乐之旅拉开帷幕。云南民族音乐正在用自己独特的方式,讲述着中华民族多元一体、生生不息的故事。

而这一切,不过是云南这座“民族音乐活态博物馆”在新时代的必然绽放。在这里,每一声歌唱都承载着中华文化的深厚底蕴,每一段旋律都延续着各民族千年的音乐传承。

历史回响:多元文化的艺术结晶

云南是一片被音乐浸润的土地,各少数民族不仅创造了丰富多彩的声乐艺术,更孕育了独具特色的器乐文化。在全国500多种民族民间乐器中,云南就拥有200多种,占据全国器乐种类的五分之二。世界上最古老的铜鼓——云南楚雄万家坝的铜鼓曾在这里敲响;古滇国时期的立牛铜葫芦笙、羊角钮钟和滇王铜编钟,共同谱写了灿烂的民族音乐史;《南诏图传》中古代音乐人演奏时的精神面貌在这里得以窥见。

素有“歌舞海洋”“音乐富矿”美誉的云南,25个世居少数民族千姿百态,每个民族都构建了自己独特的音乐体系,形成了“一山不同调,十里不同音”的生动景象。

这里的音乐既扎根传统,又拥抱世界:航天员叶光富从“天宫”传来的葫芦丝曲《月光下的凤尾竹》,用最浪漫的方式传递着乡音乡情;融合哈尼族、彝族等多民族音乐元素的巴乌经典《渔歌》,描绘出渔舟唱晚的诗意画卷;更有聂耳的不朽之作《义勇军进行曲》激荡着亿万中华儿女的心弦。

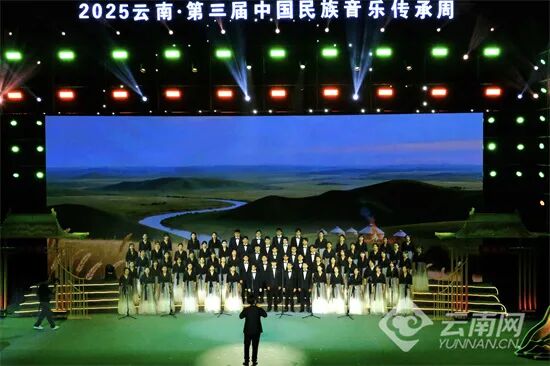

“我们的民族文化在全世界都是非常独特的,云南尤其拥有丰富的民族音乐语言。”在开幕式音乐会上,中央音乐学院艺境室内乐团与云南文山坡芽歌书合唱团合作的合唱曲目《几时》,就取材于国家级非物质文化遗产“坡芽歌书”。中央音乐学院作曲系教授、作曲者周娟从“坡芽歌书”中撷取29句精华,保留了壮语原声的古朴韵味,实现地方非遗与国家级艺术平台的对话。

同样取材于“坡芽歌书”的民族室内乐《云之际》,它的作曲者李陆源则对云南民间音乐的“生活性”印象深刻,“那些旋律往往不是为了表演而唱,而是生活里自然而然地表达,可能是放牛、劳作,或是呼唤的声音。”他认为,这种将音乐当作“生活方式”的状态,是极为珍贵的音乐活动。

云南民族音乐,它是在历史长河中,由多民族共同谱写、不断融合的艺术篇章,是中华文化多元一体格局的生动回响。

当代创新:从传统通向活力未来

千年民乐悠扬,时代新声唱响。第三届中国民族音乐传承周不仅展现了传统民族音乐的魅力,更注重创新与发展。

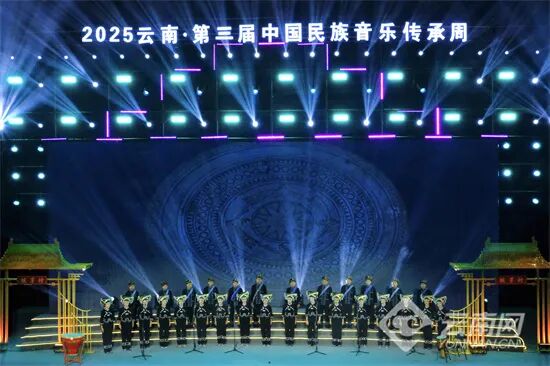

开幕式音乐会上,民族室内乐《云之际》、民族室内乐与合唱《几时》、中国鼓与民族管弦乐《耍龙调》等节目均为首演,这些作品在保留民族音乐基因的同时,拓展了传统音乐的表现维度,展现了民族音乐的无限可能。

传承周期间,中央音乐学院师生在昆明市、文山市、丘北县、富宁县4地联动,持续开展音乐活动。

在昆明市明通小学,中央音乐学院青年古筝演奏家邹州带来了精彩的专题讲座,她结合实物演示,讲解古筝的历史文化、基本构造与演奏技法,并进行经典名曲片段示范演奏;在文山州丘北县锦屏镇中心小学,中央音乐学院师生以边演边教边学的形式,把专业指导、互动交流融合在节目表演中,从作品的音准、节奏到情感表达逐句雕琢,对孩子们进行精准点拨,将千年民乐精髓注入校园。这些互动教学不仅传授了演奏技巧,更在年轻一代心中种下了文化认同的种子。

音乐不仅流淌于校园,还飞到了田野。中央音乐学院师生们深入富宁牙牌村开展“情寻坡芽觅真音”调研交流研讨活动,这种“将课堂设在田野”的方式,让师生们切身感受到民族音乐扎根生活的原生态魅力,也为当代创作汲取了宝贵养分。

“我特别喜欢苗族的芦笙舞,律动强,感觉非常带劲儿。”中央音乐学院音乐教育学院学生奂振楠说,这次非遗展演活动让他体会到了民族歌调的特色和民族文化的多元化,对他今后的学习和创作提供了更多的参考和灵感。

与此同时,从云南民族大学举办的“云”音缭绕音乐会,到云南省第十四届民族民间歌舞乐展演,从音乐厅到田野,从课堂到市集,从民间活动再到全省展演的宏大交融,云南民族音乐如同流动的活水,在当代社会的土壤中继续生长,通向更加广阔的未来。

同声同心:交流交融的情感共鸣

音乐是一种无需翻译的世界语。一曲《小河淌水》的悠扬,能让听众同时感受到月夜的静谧与思念的绵长;一段《月光下的凤尾竹》的柔美,能使听众共同体会到边疆风情的旖旎与和谐;一首《up耿马》的跃动,能让听众感受到云南人民的热情与活力。这种超越语言文字的共情能力,使民族音乐成为各族人民情感共鸣的最佳载体。

云南民族音乐作为文化交流的桥梁,其跨越地域与文化的对话能力由来已久。

20世纪50年代,弥渡民歌《小河淌水》便以其清澈悠远的旋律远渡重洋,在国际舞台上被誉为“东方小夜曲”;

21世纪后,云南持续深化与南亚、东南亚及世界各国的文化交流,一批融合民族特色与国际表达的音乐精品不断涌现。2015年,以《哈尼族四季生产调》《哈尼哈巴》等国家级非物质文化遗产为素材创作的《哈尼古歌》亮相意大利米兰世博会;

2022年,在加拿大蒙特利尔举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)第二阶段高级别会议开幕式上,彝族海菜腔《金鸟银鸟飞起来》以其高亢婉转的嗓音响彻世界舞台;

云南民族音乐,以其深邃的情感力量、丰富的文化内涵和普世的情感共鸣,架起一座座“连心桥”。它让不同的民族在音乐的旋律中找到情感的共振,在共享的舞台上实现文化的互鉴,在共创的平台上凝聚发展的合力。这根由音符编织的纽带,正以其独特的柔韧与力量,将各族人民紧密团结在一起,共同奏响命运共同体的华美乐章。(记者 陈慧君)