原标题:玉溪易门:彝绣非遗传承创新里的文化认同与团结底色

彝族刺绣是承载着千年文脉的非物质文化遗产,既是民族智慧的结晶,更是连接各族群众情感的精神纽带。近年来,易门县坚持“守正创新”,着力构建“传承人坚守、校园培育、多元赋能”的非遗发展生态,推动民族文化创造性转化、创新性发展,让铸牢中华民族共同体意识在非遗传承中有形有感、浸润人心,让古老非遗在新时代焕发蓬勃生机。

传承人的执着坚守——非遗守根 文化焕新

“非遗不应只是静躺箱底的藏品,而是要让人们用起来、传下去。”这是云南民间工艺美术大师李兴美深耕彝绣传承的初心,更是她对非遗活化的深刻理解。90后的她自幼便与彝绣结缘,为让这门古老非遗跟上时代步伐,她先后奔赴云南技师学院及北京、上海、浙江等地系统深造,从传统针法的精髓要义到现代设计的创新理念,从图案解构的美学逻辑到色彩搭配的时尚表达,全方位汲取养分并融会贯通,为非遗传承注入专业力量。

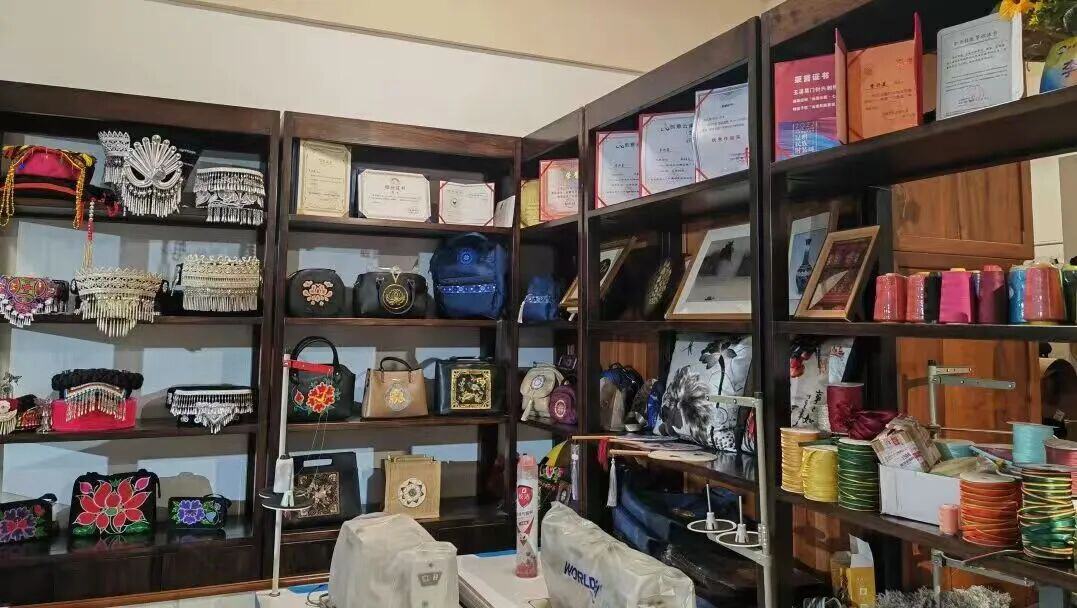

在创作实践中,李兴美牢记“非遗就是要做减法”的行业箴言,打破传统彝绣过于浓烈繁复的用色与图案桎梏,转向清新简约、符合现代审美的视觉表达。她将野生菌、长廊建筑、凤凰花等独特元素化为绣品中的“活符号”,以针线为笔,勾勒出地缘文化与民族记忆交融的生动图景,让非遗成为展示易门风貌的“动态名片”。为贴近年轻人的生活场景与审美需求,她大胆将传统彝绣与现代元素跨界融合,推陈出新设计出手机壳、化妆镜、手提包、小挂件等十余类文创产品,让承载着彝族文化基因的非遗技艺,以轻盈时尚的姿态走进普通人的日常生活,收获年轻群体的广泛认同与喜爱。

非遗的生命力在于传承,传承的核心在于人。李兴美始终将技艺传承与民生赋能紧密结合,针兴刺绣工作室常态化开设免费刺绣培训班,从基础针法到图案设计,手把手培育各族学员,各民族爱好者,在穿针引线的技艺切磋中,增进了民族情感,让古老非遗在各族指尖薪火相传。同时,李兴美践行“指尖技艺”向“指尖经济”转化的发展理念,借助电商平台、线下展销等渠道拓展销路,帮助越来越多的农村妇女实现居家就业,让她们在传承非遗文化的同时实现自我价值与家庭增收,为非遗传承筑牢了坚实的民生根基。

校园里的传承发展——非遗润心 文化扎根

非遗传承要从娃娃抓起,让年轻一代懂文化、爱文化、传文化,才能让传统真正‘活’在当下、延至未来。易门县深耕校园非遗培育,龙泉小学打造的“彝绣绘”特色教学项目,成为非遗传承的重要阵地,构建起“非遗+校园”的创新培育模式。

学校将彝绣的图腾符号、色彩美学、文化内涵系统融入课堂教学,邀请非遗文化研究者、民间艺人走进校园,通过“非遗讲堂+实践创作”的形式,指导学生拆解传统彝绣纹样的构成逻辑,感受民族色彩搭配中的文化寓意,再引导孩子们将彝家传统纹样与易门乡土风光、民族故事、校园生活相结合,转化为鲜活生动的绘画作品。在教学过程中,彝族刺绣的精巧针法意境与“彝绣绘”的鲜明色彩相互赋能,孩子们不仅学会了用画笔演绎民族文化,更在创作中深入理解彝绣背后“团结共生”“敬畏自然”的文化内涵,让非遗传承从单纯的技艺学习升华为文化认同的培育。

从课堂上的纹样临摹到校园文化节的非遗主题展览,从班级非遗兴趣小组到校级非遗文创社团,“彝绣绘”项目让青少年成为非遗传承的主动参与者和创新者。孩子们笔下的彝绣元素不再是刻板的复刻,而是融入童真想象与时代特色的全新表达,既保留了民族文化的核心基因,又展现了新时代青少年的创造力。这种沉浸式、体验式的非遗教学,让文化认同在潜移默化中形成,让民族团结的理念在青少年心中深深扎根,为非遗传承注入了源源不断的青春力量。

当下的传承创新——非遗赋能 团结致远

当非遗技艺走出工作室的培训桌、离开校园的绘画本,便在更广阔的社会场景中绽放出文化赋能、民族团结的璀璨光彩。易门县以彝绣这一非遗为核心纽带,搭建多元传播与产业赋能平台,让非遗从小众传承走向大众共享,从文化符号转化为团结载体,在跨界融合中实现价值升华。

在“云岭石榴红”民族团结杯暨第七届“云联杯”青少年足球赛事中,融汇传统石榴花与特色野生菌的非遗赛事包成为亮眼名片,将“民族团结”与“家乡情怀”凝于方寸之间,既承载中华文化底蕴,又彰显新时代团结奋进精神。

此外,易门县推动彝绣深度融入地方发展与文化交流各场景。在文旅活动中,彝绣文创展区成为热门打卡地,刺绣挂件、菌子纹样背包等成为游客青睐的文化伴手礼,助力文旅融合;在“民族团结进步示范村”建设中,彝绣元素融入村寨公共设施与墙体彩绘,打造“一步一景”的文化氛围,强化各族群众文化认同;在跨区域文化交流中,易门彝绣走进省内外非遗展会、文化艺术节,通过技艺展示、展销研讨与其他非遗项目交融共生,增进区域文化认同。

非遗产业的发展更为民族团结注入坚实动力。针兴刺绣工作室以“合作社+绣娘”模式,吸纳各族群众参与生产,不同民族绣娘在技艺切磋中加深情谊,在共同增收中凝聚“各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”的合力。借助直播带货、电商平台等渠道,易门彝绣销往各地,成为传递中华文化、促进文明交流的桥梁,让民族团结理念随绣品走向远方。

当下易门彝绣,早已超越单纯技艺范畴,成为承载文化记忆、凝聚民族情感、推动共同发展的重要载体。从传承人坚守初心的技艺守护,到校园里润物无声的文化培育,再到社会各界多元赋能的广泛传播,易门县以非遗为桥,既守护了民族文化根脉,又通过创造性转化让传统文化焕发新生。

未来,随着产品创新、技能培训、数字传播等举措的推进,易门彝绣这一古老非遗将继续在传承中创新、在创新中发展,成为带动各族群众增收致富的“幸福产业”,有形有感有效铸牢中华民族共同体意识的文化纽带,续写“各美其美、美美与共”的民族团结新篇章。